La carrera “insustituible” de Mario Vargas Llosa, extendida a lo largo de seis décadas, fue el eje central en el congreso ‘La literatura es fuego’ celebrado en su honor y organizado por la revista Letras Libres, la Universidad Villanueva y la Cátedra Vargas Llosa.

Tras la breve intervención de Esther Mocholí, rectora de la Universidad Villanueva y Enrique Krauze, fundador y director de la revista Letras Libres, dio comienzo la primera ponencia ‘La novela y la historia de las naciones’.

La mesa, moderada por Daniel Gascón, y en la que intervinieron los novelistas y ensayistas, Arturo Fontaine y Andrés Trapiello, – ambos cercanos a Vargas Llosa- analizó el cambio ideológico y estilístico del autor peruano que “es referencia para muchos”. Sobre todo, pensando en la literatura como “una forma de evadirse de la realidad, pero también como acto de rebeldía”, señaló Gascón. Además de ver en Vargas Llosa ese narrador de diferentes mundos: desde ser el cronista del Perú de sus tiempos y de otros muchos países, hasta el contador de su propia vida, con su autobiografía ‘El pez en el agua’.

El ‘liberalismo cervantino’, intrínseco en la personalidad de Vargas Llosa

«A Vargas Llosa hay que conectarle la palabra ‘liberal’, en el sentido más cervantino de la misma”, argumentó Trapiello. Citando a Covarrubias, explicó que esta acepción de la palabra “no responde a un sentido político ni económico”, sino a “una forma de estar en la vida”. Al igual que Alejandro Magno conquistaba tierras por el placer de dárselas a sus generales y soldados, la esencia de Vargas Llosa era “su gusto por darlo todo”.

Trapiello relató que, en una cena con una amiga común con Vargas Llosa, sin conocer más que de haber coincidido en un par de ocasiones al escritor, le pidió un prólogo para la traducción al castellano moderno de ‘El Quijote’, algo para lo que el Nobel no dudó en sacar tiempo a pesar de su atareada agenda, al hacerle llegar dos de los capítulos: “A los quince días tenía en mi correo una carta extensa y maravillosa”. Un hecho que ejemplifica la gran devoción del autor peruano por la escritura porque Mario “por la literatura lo daba todo”.

Del barroco a Galdós: hacia la sencillez estilística

La evolución del estilo narrativo de Vargas Llosa puede definirse como “la conquista de la sencillez y el realismo”, afirmó Trapiello. Mario fue un autor “serio” y que “no fantasea”, unas características que lo alejaron “del realismo mágico que usaban otros contemporáneos del ‘boom’ de autores latinoamericanos”, destacó. Tampoco creía en la originalidad como “virtud literaria” y no le importaba que sus obras se consideraran una “secuela o remake de otras”.

Mientras que, en sus primeras novelas, Llosa estaba comprometido con la revolución cubana y apoyaba las ideas marxistas, “usaba una estructura literaria con relatos de conjeturas que él mismo pone en duda”, señaló Fontaine. Dejando entre ver el “germen de la visión liberal” en la que aún no se había posicionado intelectualmente.

El cambio de posicionamiento político se fue “acompasando en el tiempo con los cambios de estilo en sus novelas”, reflexionó Trapiello. Mientras las primeras como ‘Conversaciones en la catedral’ pecaban de un “estilo más farragoso”, las últimas como ‘La guerra del fin del mundo’ son “realistas, con frases cortas y directas”. Así, también se alejaba del estilo “opulento y narcotizante” de otros autores como García Márquez. Y que, en política, se asemeja a los lenguajes “angulosos y mareantes” que manejan los populistas.

Vargas Llosa, tomó la decisión de leer, al final de su vida, a un autor realista como es Galdós caracterizado por “su estilo sobrio y directo”. Su compromiso con la literatura era tan firme que, para escribir su último ensayo sobre este autor, “durante el confinamiento leyó toda su obra. Algo que ni el propio Galdós hizo nunca”, afirmó el escritor.

La guerra del fin del mundo: la distancia narrativa y la paradoja de la utopía

Tanto Fontaine, como Trapiello coincidieron en que ‘La guerra del fin del mundo’ es la novela “más ambiciosa y poderosa” de Vargas Llosa, destacando la habilidad del autor para dar “una solución narrativa diferente en cada obra”. “Su naturaleza coral y el uso de múltiples fragmentos demuestran un reconocimiento a la inteligencia del lector”, apuntó Trapiello.

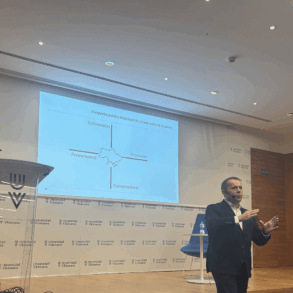

Vargas Llosa le da al narrador de la novela un “tono de cronista que afirma los hechos, registrando la historia de los personajes desde fuera, no desde su subjetividad”, explicó Fontaine. Distancia “particularmente notable” en el mundo de los yagunzos (el grupo sublevado), revelando el tema central de la novela: “La separación entre el mundo intelectual y secularizante, y el mundo popular, religioso y reaccionario”. La novela enmarca “la paradoja de la utopía”, si bien es “un motor profundamente humano para dar sentido a la vida” puede “acabar estrellándose con la realidad” y terminar siendo autodestructiva. Trapiello conectó esta “paradoja” con la vida del Nobel. El fracaso de su propia utopía de ser presidente de Perú, lo obligó a un “final muy quijotesco” volviendo a su realidad: ser escritor.