Antes de ser Nobel, antes de ser candidato presidencial, antes incluso de ser “el escritor latinoamericano más universal”, Mario Vargas Llosa fue un hombre que creyó que la literatura podía cambiar el mundo. En sus novelas, la realidad no era un paisaje que se observa: era un campo de batalla donde se medían el deseo y el poder, la ilusión y la culpa. Desde La ciudad y los perros hasta Travesuras de la niña mala, su obra levantó un mapa moral de América Latina, donde la violencia y la pasión se entrelazan.

Vargas Llosa perteneció a esa generación de escritores que hizo de la palabra una forma de resistencia. Como en Conversación en La Catedral, donde el diálogo se vuelve un espejo de la desesperanza colectiva, su literatura siempre buscó comprender los mecanismos de la opresión y los caminos, siempre frágiles, de la libertad. Pero también fue, como su propio destino lo demostraría, un hombre que se negó a permanecer en el papel de observador. Vivió su literatura como una aventura total.

Vargas Llosa encarnó muchas vidas en una sola: el escritor, el político, el actor, el padre, el amante, a fin de cuentas, era un explorador de la vida misma. Fue un hombre que desbordó los límites de la página, que quiso experimentar el vértigo de aquello que contaba.

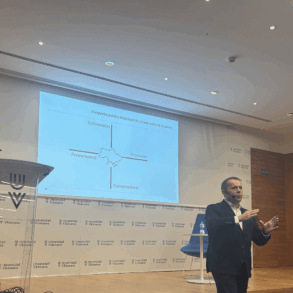

Durante la adaptación teatral de Los cuentos de la peste (2015) en el Teatro Español de Madrid, cumplió uno de sus sueños más íntimos: actuar. Marta Poveda, actriz y directora teatral española, quien compartió escenario con él, lo recordó durante el homenaje La literatura es fuego :

“Mario se descalzaba en los ensayos—recordó Poveda—. Era su manera de tocar tierra, de entrar en escena con humildad, como si cada noche pisara el suelo sagrado de la ficción. Se llenaba de ilusión, como un niño que por fin vive su propio sueño: ser parte de la historia, historia que él mismo construyó”

Ese gesto —el de despojarse de los zapatos antes de actuar— contenía la esencia de su vida: la voluntad de sumergirse por completo en el arte, de ser no solo el creador sino también el personaje. Lo que sus novelas habían perseguido desde siempre: borrar la frontera entre la realidad y la imaginación.

El fuego y la palabra

Álvaro Vargas Llosa, su hijo mayor, ha dicho que su padre no solo escribía literatura: la vivía. Creció viéndolo transformarse ante una máquina de escribir, encerrado durante horas en su biblioteca, “un mundo poblado de libros donde estaba prohibido entrar” afirmó el primogénito de Mario Vargas Llosa.

Aquel espacio, recuerda, era el corazón palpitante de la casa. “Cuando logré entrar por primera vez, entendí que ese lugar era otro universo. Allí se refugiaba, lejos del mundo, para construir otros.” Así lo rememoraba Álvaro durante la entrevista en exclusiva que concedió a esta redacción.

Álvaro lo describe, en Elogio fúnebre a mi padre para el periódico El País, en tres facetas: el hidalgo, el iluso y el franco y así nos lo reflejó también en la entrevista:

“El iluso —dice— era el aventurero, el hombre que amaba el riesgo, que no quería ser un escritor encerrado en paredes de corcho. Quería tener un pie en la vida real, aunque fuera peligrosa.”

El “franco” era el hombre que decía lo que pensaba, aunque eso le costara amigos, apoyos o simpatías políticas. Así ocurrió cuando rompió con la revolución cubana a finales de los sesenta, un gesto que marcó su independencia moral y su compromiso con la libertad.

Y el “hidalgo” fue aquel que reconoció sus errores, como en Contra viento y marea, donde reunió décadas de artículos y reflexiones que revelan su evolución intelectual. “Era su manera de exponer sus vísceras —dice Álvaro—, de mostrar su honestidad incluso ante el error.”

El político que volvió a la literatura

Cuando Vargas Llosa decidió lanzarse a la presidencia del Perú en los años noventa, lo hizo con la misma pasión con la que había escrito sus novelas: como si se tratara de una nueva forma de ficción que debía ser vivida. “Lo vi entregarse por completo a esa aventura —recuerda Álvaro—. Pero incluso en la política, buscaba oxigenarse con la literatura. A veces se encerraba solo dos minutos para leer un poema de Góngora. Eso lo reconciliaba con su verdadero mundo.”

Después de la derrota electoral, escribió El pez en el agua, un libro de memorias donde mezcló la confesión personal con el testimonio político. Era, como dice su hijo, “una forma de exorcizar la política, de reconciliarse con la literatura”.

La libertad como destino

Vargas Llosa entendía la libertad como un deber moral. Su defensa del liberalismo —ese que definía como “la libertad en todos los campos: político, económico, cultural y religioso”— fue una constante incluso en tiempos adversos. Álvaro continúa hoy esa lucha desde la Fundación Internacional para la Libertad: “Vivimos tiempos de polarización, de populismos que amenazan la democracia. Por eso el mensaje de mi padre es más urgente que nunca.”

En los últimos meses de su vida, enfermo pero lúcido, Vargas Llosa recorría Lima junto a su familia. Visitaban los escenarios de sus novelas: las calles de Conversación en La Catedral, los barrios de Los cachorros, los cafés donde se gestaban los sueños de La tía Julia y el escribidor.

“Yo le leía fragmentos y él escuchaba en silencio —dice Álvaro—. Quise que volviera a ser personaje de sus propias historias.”

Quizá ese sea el destino final de los grandes escritores: volver a habitar sus propias palabras.

Y mientras en los escenarios aún se recuerda al hombre que se descalzaba para sentir el suelo de la ficción, su legado arde con la misma intensidad con la que tituló una vez su discurso más célebre: La literatura es fuego.

Porque Mario Vargas Llosa no escribió para contar el mundo, sino para vivirlo. Y en esa entrega total —hidalga, ilusa y franca—, dejó encendida una llama que todavía nos ilumina.